MANTO GUIDE TURISTICHE - Visite guidate a Mantova

Se un giorno voleste conoscere questo gioiello, Mantova, e lasciarvi sopraffare dal suo fascino e dalla sua malinconica bellezza, saremo liete di accompagnarvi in un suggestivo percorso lungo i secoli: la Mantova di ieri e quella di oggi vi attendono per stupirvi con mille incanti. mantoguide@gmail.com +39 3494539179

Informazioni personali

- Nome: manto

- Località: MANTOVA, Mn, Italy

Siamo guide turistiche abilitate per la provincia di Mantova e il nostro interesse principale è far conoscere la bellezza della nostra città e del suo territorio. Per visite guidate inviate una mail e saremo liete di metterci in contatto con voi. Possiamo fornire proposte personalizzate a richiesta, con programmi dettagliati e prezzi. Tour e visite guidate a Mantova mantoguide@gmail.com +39 3494539179 Lascia una recensione: https://g.page/r/CVXucHcSMezZEAE/review

martedì 14 gennaio 2025

mercoledì 9 ottobre 2024

Picasso: poesia e salvezza a Palazzo Te

Prenota la tua visita guidata nelle seguenti date:

domenica 27 ottobre ore 16 PRENOTA

domenica 3 novembre ore 16 PRENOTA

domenica 29 dicembre ore 16 PRENOTA

Etichette: guide abilitate mantova, guide turistiche, mantova, palazzo te, picasso, visite guidate

giovedì 11 gennaio 2024

MANTO GUIDE TURISTICHE A MANTOVA

Ci chiamiamo MANTO come l'indovina fondatrice di Mantova, e siamo guide turistiche laureate e abilitate alla professione, con più di 20 anni di esperienza nel turismo. Offriamo proposte personalizzate per tour a Mantova, Sabbioneta, Polirone, Grazie di Curtatone, colline moreniche. Accogliamo gruppi di adulti e scuole, piccoli gruppi, famiglie, coppie, garantendo preparazione e professionalità. Amiamo il nostro lavoro e il nostro territorio, e non vediamo l'ora di farvelo conoscere.

Esempi di tour a tema:

I Gonzaga tra sfera pubblica e privata: Palazzo Ducale e Palazzo Te

Omnia vincit amor: le storie d'amore di casa Gonzaga

Mantova e le acque, indissolubile legame

Grazie, il santuario del mistero

Sabbioneta, l'anima del principe

Dei delitti e delle pene, percorso nel centro storico di Mantova

Gli amanti di Valdaro: un abbraccio eterno. Visita al museo Archeologico

Tazio Nuvolari, il Mantovano volante

Per richieste, preventivi e prenotazioni: mantoguide@gmail.com +39 3494539179

Etichette: amanti di valdaro, Camera degli sposi, giulio romano, Gonzaga, guide turistiche, mantegna, mantova, palazzo ducale, palazzo te, rubens, visite guidate, visite guidate mantova, visite turistiche

mercoledì 16 agosto 2023

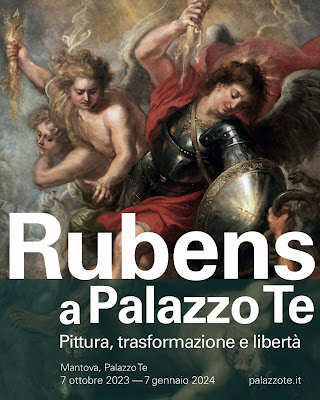

Rubens a Mantova: la nascita di una pittura europea

Dal 7 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024, Palazzo Te a Mantova ospita la mostra di ricerca Rubens a Palazzo Te. Pittura, trasformazione e libertà, che si focalizza in particolare sul rapporto tra il pittore fiammingo e la cultura mitologica che incontra in Italia. A cura di Raffaella Morselli, l’esposizione ha l’obiettivo di creare una rispondenza tra opere e motivi decorativi e iconografici del Palazzo: un percorso paradigmatico che dimostra quanto le suggestioni rinascimentali elaborate da Rubens negli anni mantovani e italiani siano continuate, evolvendosi, nella pittura della sua maturità, fino a trasmettersi nell’eredità intellettuale e artistica lasciata ai suoi allievi. Le opere della mostra sono state scelte in funzione del dialogo che riallacciano con i miti e dell’interpretazione che ne fece Giulio Romano nelle varie sale, fattori che contribuirono a generare nel pittore di Anversa una sintonia mai interrotta con il Rinascimento e il Mito.

giovedì 1 dicembre 2022

PISANELLO. IL TUMULTO DEL MONDO

Chiunque di noi avrebbe voluto trovarsi al posto di Giovanni Paccagnini, protagonista di quella che fu, in ambito artistico, una delle più importanti scoperte del XX secolo. I documenti del Quattrocento citavano una sala dipinta da Pisanello, di cui non si conosceva l’ubicazione e di cui non rimaneva alcun segno visibile nel Palazzo Ducale di Mantova. Poteva essere scomparsa per sempre, oppure celarsi sotto strati di intonaco. Senza perdersi d’animo, il soprintendente Paccagnini, negli anni 60 del ‘900, continuò a cercare, e alla fine, una traccia emerse in una insospettabile sala in stile neoclassico con i ritratti del ramo principale della famiglia Gonzaga. Quei volti sorvegliavano un segreto a lungo occultato: il ciclo cavalleresco dipinto da Antonio di Puccio, detto Pisanello, negli anni Trenta del XIV secolo. Una fortissima emozione per chi, con tenacia e perseveranza, seguì i passi di Pisanello fino alla scoperta del ciclo, e una grande conquista per la conoscenza di questo artista, di cui gran parte delle opere sono andate perdute.

Il periodo che seguì fu dedicato allo strappo degli strati superiori, che riportò alla luce dipinti e sinopie, fortemente deteriorati ma ancora ben leggibili. Anche lo strato pisanelliano fu staccato, recuperando in questo modo le pitture e le sinopie sottostanti, attraverso una complessa e delicatissima operazione, e successivamente ricomposto su pannelli e ricollocato nella propria sede. Il risultato della lunga elaborazione, dall’intuizione di Paccagnini fino ai lavori di restauro, sfociò nella mostra del 1972, in cui fu presentato al pubblico e agli studiosi l’eccezionale ritrovamento.

A 50 anni dall’esposizione curata da Paccagnini, Mantova tributa un omaggio a Pisanello e allo scopritore del ciclo arturiano con la mostra Pisanello. Il tumulto del mondo, a Palazzo Ducale fino all’8 gennaio 2023. L’appropriato titolo, tratto da un testo di Melania Mazzucco, evoca l’atmosfera drammatica e concitata del ciclo decorativo dipinto dall’artista ma anche la vita stessa di Pisanello, uomo del suo tempo che visse appieno il ruolo di raffinato interprete dello stile tardo gotico, perennemente conteso tra signorie, papi e imperatori.

L’esposizione è solo l’ultimo atto di un processo di rivitalizzazione della reggia gonzaghesca, non ancora concluso, intrapreso dal Direttore Stefano L’Occaso, curatore della mostra, iniziato con il riallestimento della Guastalla con le testimonianze trecentesche che fino ad ora giacevano abbandonate nei magazzini del palazzo, e con la riproposizione della Wunderkammer nella Galleria delle Metamorfosi, in cui è stato ricreato il museo naturale dei Gonzaga. La mostra su Pisanello è stata infatti l’occasione per un intervento di valorizzazione della sala dedicata all’artista, assieme all’attigua sala dei Papi, ripensandone l’allestimento, per una migliore fruizione. Il progetto ha previsto un nuovo sistema di illuminazione che esalti i preziosi dettagli delle pitture, rivelando una straordinaria varietà di interventi plastici in stucco e pastiglia, lavorati ed impreziositi da inserti in lamine metalliche, che donano alla parete un sorprendente effetto tridimensionale. Inoltre, il livello del pavimento è stato alzato di 1,10 m, riportandolo alla quota del tempo, grazie ad una pedana sopraelevata che cambia totalmente la prospettiva, permettendo allo spettatore di cogliere le immagini alla distanza corretta calcolata dall’artista. I cavalieri impegnati nel torneo, osservati da questo nuovo punto di vista, sembrano quasi uscire dalla parete dipinta e muoversi nello spazio, mentre prima rimanevano statiche ed inafferrabili presenze. Anche la sala dei Papi è stata riallestita permanentemente con sinopie, foto storiche, materiali utilizzati nell’intervento di strappo e dedicata all’intervento di recupero del ciclo pisanelliano. Il percorso è poi corredato di apparati di approfondimento e postazioni multimediali che aiutano la visione e la comprensione delle decorazioni.

L’esposizione prosegue al piano inferiore, nell’appartamento vedovile di Isabella d’Este, ma che prima ancora accolse la dimora privata di Paola Malatesta, moglie di Gianfrancesco Gonzaga. La scelta delle opere presenti in mostra, tra cui prestiti internazionali inediti, offre una prospettiva sul panorama artistico della prima metà del Quattrocento tra Mantova e Verona, due dei principali centri in cui Pisanello si trovò ad operare. Un magnifico apparato di disegni, molti dei quali prestati dal Louvre, testimonia lo studio dal vero e le eleganti invenzioni dell’artista, ma non mancano nemmeno quattro pregevoli esempi del nuovo genere artistico avviato da Pisanello: la ritrattistica su medaglie, che diviene un potente mezzo di propaganda politica. Colpisce la preziosità aurea e l’atmosfera quasi fiabesca di dipinti come l’Adorazione dei Magi di Stefano da Verona, dalla Pinacoteca di Brera a Milano, la Madonna della quaglia, dal Museo di Castelvecchio di Verona, e la Madonna con bambino e i santi Antonio e Giorgio della National Gallery di Londra, quest’ultima unica opera firmata da Pisanello che torna per la prima volta in Italia dal lontano 1867.

Pisanello. Il tumulto del mondo

Sede Mantova, Palazzo Ducale

Piazza Sordello, 40

Date 7 ottobre 2022 - 8 gennaio 2023

A cura di Stefano L’Occaso con la collaborazione di Giulia Marocchi e Michela Zurla

Promossa e organizzata da MiC, Ministero della Cultura

Palazzo Ducale di Mantova

Da martedì a domenica dalle 8.15 alle 19.15 (ultimo ingresso ore 18.20).

Giorno di chiusura settimanale lunedì.

Chiusura biglietteria ore 18.20

martedì 7 settembre 2021

Amore punito ed il serpente alato

di Claudia Zerbinati

Il ladro di miele

“Punse una volta un’ape crudelmente

Eros, ladro di miele, che rubava

Da un alveare e in punta gli bucò

Tutte le dita. E lui sentì dolore,

soffiò sopra la mano, batté i piedi

saltò, fece vedere ad Afrodite

qual era il punto dove aveva male

e borbottava che un insetto piccolo

come l’ape potesse far ferite

tanto grandi.

“Ma tu”, rise la madre,

“sei come l’ape: tu sei così piccolo,

ma fai delle ferite tanto grandi”

Venere e Cupido con un favo di miele è un soggetto che il tedesco Lucas Cranach il Vecchio dipinge in più versioni (una è a Roma alla Galleria Borghese, una seconda alla National Gallery di Londra ed una terza a Bruxelles al Musée des Beaux-Arts). La fonte cui attinge è il XIX degli Idilli, composti da Teocrito, considerato l’ideatore della poesia bucolica, 2300 anni fa. Il testo era stato tradotto dal latino in tedesco nel 1522 e nel 1528 ed i dipinti sono realizzati tra il 1529 ed il 1531.

La sinuosa Venere è raffigurata in una posa che ne evidenzia il fisico affusolato, e si mostra nuda, tranne per il cappello ed il girocollo che la qualificherebbero come una cortigiana. La sua carnagione eburnea è evidenziata ad arte dallo sfondo di un cespuglio scuro (probabilmente di alloro) ed essa si appiglia al ramo di un melo carico di frutti, secondo l'iconografia di Eva che proprio in quegli anni era oggetto di importanti dipinti e studi sulla proporzione umana: un esempio è la celebre incisione del Peccato originale di Dürer, a cui sembra rifarsi anche il bosco ombroso, popolato di animali simbolici, a sinistra, nella versione del dipinto londinese. Cranach si era occupato proprio assieme al maestro di Norimberga della realizzazione delle illustrazioni del Libro d’ore dell’Imperatore Massimiliano I d’Asburgo.

In basso si vede il piccolo Amore che ha rubato un favo di miele, ma è perseguitato dalle api che lo pungono.

Il dipinto è caratteristico, nella tipologia femminile sinuosa e allungata, della raffinata maniera di Lucas Cranach ed anche il tema rientra nella produzione di questo artista, autore di numerose Veneri accompagnate da amorini. Il favo di miele, recato da Amore, è simbolo dei suoi doni, che sempre riservano, dopo l’iniziale e breve dolcezza, le punture dolorose delle api. I versi di Teocrito rammentano la caducità dei favori di Venere e la tristezza futura. Venere è il probabile ritratto di una dama della corte di Sassonia.

La vicenda racconta di come Cupido, rubato un favo di miele da un alveare, ne abbia ricevuto in cambio unicamente punture d’api: ai suoi lamenti, la madre Venere avrebbe risposto rammentando al piccolo quanti danni arrecasse lui con le sue frecce. Venere, con un gesto della mano, sembra volerlo calmare, e, nel contempo, si rivolge allo spettatore quasi per ammonirlo. E il senso dell'ammonizione è spiegato, in latino, in un'iscrizione apposta direttamente sul cielo, nell'angolo in alto a destra.

DV / PVER ALVEOLO FVRATVR MELLA CVPIDO. / FVRANTI DIGITV CVSPITE FIXIT APIS. / SIC ETIA NOBIS BREVIS ET PERITVRA VOLVPTAS / QVA PETIMVS TRISTI PIXTA DOLORE NOCET

È infatti chiaro il messaggio allegorico insito nel dipinto: i piaceri (in particolar modo i piaceri dell'amore), simboleggiati dal miele, spesso son causa di tormenti (le api) per il malcapitato che ne abusa. E nel caso degli eccessivi piaceri d'amore, la conseguenza sarebbe le malattie veneree, una piaga particolarmente diffusa nella Germania del tempo, vere e proprie epidemie portate dagli eserciti impegnati nelle varie guerre. Si tratta dunque di un'allusione ai piaceri ed ai rischi, fisici oltre che morali, dell'amore: essendo peraltro Cranach proprietario di una farmacia, doveva conoscerne bene gli effetti.

L'eleganza formale di questa Venere, dal vezzoso copricapo che non cela l’accurata acconciatura ed ornata da un monile vistoso, lascia trapelare il gusto delle corti del tempo, ancora legato ad un passato gotico.

Così tutte le sue figure femminili, che siano eroine nude, cortigiane o nobili principesse:

Lucrezia, l’olio su tavola recentemente battuto all’asta da Christie's a New York a cinque volte (5.070.000 dollari) la sua stima iniziale. Il dipinto è stato offerto dal Brooklyn Museum di New York per far fronte ai gravi problemi finanziari sorti a seguito della pandemia da coronavirus.

Le principesse sassoni Sibilla, Emilia e Sidonia

Proprietario anche di una stamperia, Cranach fu eletto per ben tre volte borgomastro di Wittenberg, dove aveva la sua fiorente bottega e conservò la sua carica pittorica, ottenuta nel 1505 da Federico III il Saggio, Elettore di Sassonia, anche sotto gli elettori Giovanni-Costante e Giovanni Federico I di Sassonia, per i quali dipinse dei nudi biblici e mitologici con un erotismo allusivo. Essendo stato catturato il suo protettore Giovanni Federico dopo la Battaglia di Mühlberg, Cranach lo accompagnò in cattività dal 1550 al 1552, prima di ritornare a Weimar, nuova residenza elettorale, per morirvi l'anno seguente, dopo aver prodotto più di quattrocento opere.

Autore di dipinti ed incisore, si occupa della realizzazione degli apparati decorativi per tornei, matrimoni e feste di corte: in buona sostanza è il responsabile di quasi tutto l’ideale estetico della Corte di Sassonia, come sarà Giulio Romano a Mantova per i Gonzaga.

Nel 1508 viene conferito a Cranach dall’Elettore la lettera araldica recante il simbolo del serpente alato, che diverrà la sua firma:

Se vuoi vedere con i tuoi occhi Amore punito e scorgere il serpente alato, raggiungi la città dei Gonzaga, alla mostra Venere. Natura, ombra e bellezza, allestita nelle sale di Palazzo Te dal 12 settembre al 12 dicembre 2021.

Etichette: bellezza, Gonzaga, mantova, Mostra Venere, natura, ombra, palazzo te, Venere, visite guidate

sabato 10 luglio 2021

La teoria della palude

di Anastasia Malacarne

Tosto

che l’acqua a correr mette co,

non più Benaco, ma Mencio si chiama

fino a Governol, dove cade in Po.

Non molto ha corso, ch’el trova una lama,

ne

la qual si distende e la ’mpaluda;

e suol di state talor essere grama.

Quindi passando la vergine cruda

vide

terra, nel mezzo del pantano,

sanza coltura e d’abitanti nuda.

Lì,

per fuggire ogne consorzio umano,

ristette con suoi servi a far sue arti,

e visse, e vi lasciò suo corpo vano.

Li

uomini poi che ’ntorno erano sparti

s’accolsero a quel loco, ch’era forte

per lo pantan ch’avea da tutte parti.

Fer

la città sovra quell’ossa morte;

e per colei che ’l loco prima elesse,

Mantua l’appellar sanz’altra sorte.

(Commedia,

XX canto dell’Inferno)

Il

pantano che circonda la terra dove l’indovina Manto (la vergine cruda) sceglie

di stabilirsi rende tale terra forte, e segnerà il suo destino per sempre. Così

racconta Dante per bocca di Virgilio, personaggio che con il fiume Mincio ha

molto a che vedere, le origini di Mantova. Il sommo poeta afferma che Manto

sceglie cotanto luogo per “fuggire ogni consorzio umano”, per isolarsi, sicura

di non essere disturbata.

Le radici di Mantova sono ben piantate nell’acqua, elemento che permea la vita

di questo territorio da millenni. La palude è un tutt’uno inscindibile con la

città e ne ha plasmato il carattere, suo e dei suoi abitanti. È nota, infatti,

la loro indole chiusa, diffidente verso il nuovo e lo sconosciuto. Addirittura,

negli adagi popolari, vengono definiti tristi, come testimonia il Tassoni nella

sua raccolta Proverbi e indovinelli:

Venesiani

gran signori,

Padovani gran dottori

Vicentini magna gatti

Veronesi tutti matti

Bergamaschi brusa Cristi

Mantovani tutti tristi.

Non

siamo d’accordo… Tristi non è il termine corretto. Preferiamo un altro

meraviglioso vocabolo diffuso nelle terre del Po, che calza a pennello: malmostosi,

ovvero scontrosi, un po’ scorbutici, a tratti musoni, arroganti quel tanto che

basta, in quanto, non dimentichiamolo, sono pur sempre gli eredi dei

gonzagheschi fasti, e non solo, dato che come si dice, “sono tutti figli dei

Gonzaga” per via di certe abitudini poco morigerate che accomunavano gli

illustri esponenti della famiglia dominante, i quali hanno dato luogo ad una

numerosissima prole illegittima.

I motivi di tale nomea non proprio lusinghiera? Il primo e più lampante è geografico€ fisico, ma ve ne sono altri.

L’isola

Mantova

è un mondo chiuso, dalla palude, dalle mura, dalle fortificazioni. Il

forestiero è pericoloso, non c’è da fidarsi, e dunque non resta che proteggersi

in qualche modo, con l’arma dell’ostilità. Chiusi nel loro microcosmo, i Virgiliani,

forti del loro glorioso passato, si credono i migliori, specialmente se messi a

confronto con i loro “acerrimi nemici”, i vicini veronesi. Perché loro non sono

veneti, non sono emiliani, e nemmeno lombardi: sono Mantovani.

Le sollecitazioni che arrivano dall’esterno vengono imbrigliate dal pantano,

che le frena, le trattiene, e infine le dissolve.

Questa

città immobile digerisce tutto e non fa neanche il ruttino. Sembra di stare in

un enorme pantano in cui se getti un sasso, per grosso che sia, non si creano

nemmeno le onde. (Paolo Rabitti,

Diossina)

Non

dimentichiamo che in passato Mantova era un’isola, e dunque possiamo

tranquillamente applicare anche qui la teoria dell’insularismo: gli isolani

tendono a voler mantenere la propria specificità culturale sempre e comunque, e

ciò li porta necessariamente ad un isolamento verso l’esterno, sia culturale

che politico. Essi manifestano, sia nel caso di isole circondate dal mare, che

di quelle abbracciate da un lago o un fiume, una personalità simile, che si

basa sull’orgoglio, la testardaggine e la diffidenza. Quest’ultima

caratteristica però non si esprime se il forestiero è un turista: l’accoglienza

del mantovano non si discute. L’orgoglio per il proprio passato e per l’innegabile

bellezza della propria città viene prima di tutto, e dunque ci si fa in quattro

per far sentire a proprio agio l’ospite, facendolo tornare a casa con la

convinzione che Mantova sia la città più bella del mondo.

La

nebbia

L’acqua

si esprime in molti modi. Per i Mantovani l’umidità assume la forma della

nebbia, che è un altro elemento fondamentale del loro mondo. Il suo nome

nell’idioma locale è fümana, che evoca qualcosa di fascinoso e magico, e

che, quando avvolge la città nelle sue spire, trasforma per magia la palude

mantovana una sorta di Avalon padana. Se in passato le mura difensive non erano

abbastanza spesse, ci pensava un compatto muro di nebbia a proteggere. La

nebbia mantovana è densa, lattiginosa, impenetrabile. Se è quella buona, si

dice che si tagli con il coltello. Quando ci si imbatte in questa bianca

essenza che tutto cancella, si perde la strada e non ci si ritrova più.

Perfetta per gli agguati, ideale per difendersi dagli assedi, fa parte del dna

locale e contribuisce in buona parte all’atteggiamento poco solare degli

indigeni.

|

L'Imperatore Ferdinando II |

Il

sacco di Mantova

I Mantovani, dopo un secolo e mezzo, ancora non hanno digerito l’occupazione austriaca e francese e soprattutto, dopo 400 anni, si devono ancora riprendere dal Sacco di Mantova. Anche a questo evento luttuoso viene ricondotto il loro fare burbero, e tutti qui ne parlano come se lo avessero vissuto in prima persona. In effetti fu il momento più buio per la città dei Gonzaga, che non si risollevò mai completamente da tale tragedia. Era luglio anche allora, tra il 17 e il 18, quando i lanzichenecchi di Ferdinando II riuscirono a far breccia nelle difese cittadine e violentarono Mantova per oltre un anno gettando un’ombra di morte sopra ogni cosa, lasciando alla fine una città devastata in cui imperversava la peste e riducendo la popolazione di due terzi. Fu in questa occasione che la residenza di palazzo Ducale fu depredata barbaramente dei suoi tesori, fortuna dei musei che oggi, in ogni parte del mondo, li accolgono. Sono cose che non si dimenticano, nemmeno dopo generazioni. E non si possono perdonare.

Etichette: acqua, Gonzaga, mantova, mantovani, palude, visite guidate

giovedì 10 giugno 2021

Acqua

Acqua

di Claudia Zerbinati

L’acqua, fin dalle civiltà di Egizi e Sumeri, viene

considerata principio creatore di tutte le cose.

I rituali religiosi assegnano immediatamente una

forte componente simbolica a questo elemento, che permarrà anche in ambito

cristiano.

Le persone benestanti avevano al loro servizio

servi cui era affidato il compito di versare l'acqua sulle loro mani, oltre che

su altre parti del corpo. Ben presto si consolida l’uso di “profumare” queste

acque.

Ad oggi sono giunte a noi preziose suppellettili

destinate all’uso dell’acqua sia in ambito religioso che domestico.

Mantova, Palazzo Te, Collezione Egizia G.

Acerbi, Versatoio e Catino, III millennio a.C.

La curiosa forma curva del versatoio

bronzeo, risalente alla fine dell’Antico Regno, esposto alla Collezione Egizia

Giuseppe Acerbi a Palazzo Te di Mantova, suggerisce che questo oggetto dal

profilo semplice ed elegante potesse anche assolvere alla funzione di attingitoio,

come dimostrerebbe la copertura della prima parte del canale per adibirlo a

manico dell’utensile; non meno sorprendente è l’armoniosa forma svasata del

catino ricavata da un’unica lamina.

Oltre che in funzione igienica per purificare il corpo, l’acqua viene

utilizzata anche come vero e proprio cosmetico: acque ed oli profumati venivano

ottenuti con lenti procedimenti artigianali di macerazione ed estrazione

dell’essenza da piante aromatiche, legni e resine.

Su di una tavoletta redatta a caratteri cuneiformi, datata attorno al

1200 a.C, appare il nome di quello che è stato definito il primo chimico della

storia di cui si abbia prova certa: Tapputi-Belatekallim. Si trattava di

una donna babilonese, sovrintendente al Palazzo Reale, cui era stato affidato

il compito di ricercatrice: ella sperimentò la distillazione di fiori (olio e

calamo aromatico, cyperus , mirra e balsamo) che filtrava e ridistillava per più volte.

Raccogliendo l’eredità orientale e quella ellenistica, i Romani

continuano ad associare le acque profumate tanto alla sfera sacra quanto a

quella profana e conviviale. Durante le rappresentazioni teatrali ed

anfiteatrali, oltre al velarium, teso sugli spettatori per ripararli dal sole, era

previsto un impianto idrico collegato ad un bacino per la raccolta delle acque,

che serviva a spruzzare getti d'acqua odorose sia per proteggerli dalla calura

estiva, sia per attenuare possibili odori sgradevoli. Sono Lucrezio e Plinio a descriverci

le sparsiones, vale a dire queste tecniche raffinate in uso nei teatri

romani a beneficio tanto degli attori quanto del pubblico. A Pompei tali gocce

di acque odorose e di polveri aromatiche sembra fossero a base di rosso croco e

di profumo di rosa. Le acque profumate (per lo più insieme a petali di rosa e

viole) erano spesso utilizzate per profumare le sale dei banchetti ed i

commensali.

Roma, Casa della Farnesina, fanciulla che versa

il profumo in un’ampolla (I secolo a.C.)

In Occidente, a partire dal V

secolo d.C., dopo la caduta dell’Impero Romano e con l’inizio delle invasioni

barbariche, parte delle conoscenze scientifiche acquisite nei secoli precedenti

vanno perse; tuttavia, grazie ai fitti scambi commerciali con l’Oriente, la

storia dell’acqua profumata continua anche durante i secoli bui del primo

Medioevo. L’incenso continua ad essere usato anche al di fuori dei riti sacri

legati al cattolicesimo, e gli aromi sono scambiati come doni preziosi tra

potenti. Sebbene il metodo d’utilizzo dell’alambicco (apparecchio per la

distillazione) fosse conosciuto sin dall’antichità, una delle sue prime

descrizioni appare ne “Il libro del profumo e della distillazione” scritto

dal chimico arabo Al-Kindi (Alkindus). Questo manuale

contiene oltre un centinaio di ricette per la preparazione degli oli, dei

balsami e delle acque profumate. Sarà successivamente il filosofo, scrittore e

chimico iraniano Ibn Sina (Avicenna) a reintrodurre

il processo di estrazione dell’olio dai fiori tramite la distillazione. Avicenna incominciò tale processo

di estrazione a partire dalle rose; la sua creazione – l’acqua di rose –

divenne estremamente popolare, essendo più delicata e più facile da usare

rispetto ai miscugli pesanti di olii ed erbe ed ai petali macinati.

Come conseguenza delle Crociate, rifiorisce il

commercio di profumi da Oriente ad Occidente e la distribuzione di merci

preziose in Europa passa soprattutto da Venezia. Fiori, piante aromatiche ed

oli essenziali venivano usati per profumare sia l’acqua per il bagno che quella

per lavarsi le mani prima di un banchetto. In particolare, nelle sale da convivio

si preparavano bacinelle d’acqua in cui si aggiungevano petali di rosa e di

viola, oppure si infondevano salvia, camomilla o rosmarino.

Scorriamo il Liber magne nobilissime et notabilissime curie, un

documento redatto da un ignoto notaio in 18 fogli, attinente il quadruplice

matrimonio Gonzaga (Luigi I Gonzaga e Giovanna Novella Malaspina, il figlio

Corrado Gonzaga con Margherita Beccaria, e due nipoti dello stesso Luigi, Ugolino

con Verde della Scala – sorella di Mastino II e Tommasina con Azzo da

Correggio) avvenuto il 2 febbraio 1340 a Mantova, in occasione delle quali ben

11 Gonzaga vennero nominati cavalieri, per scoprire i doni nuziali. Oltre a

cavalli ed abiti, ricorrente è il vasellame: sette i bronzini d’argento,

ovvero gli acquamanili o brocche, solitamente appaiati ai bacini perché

impiegati nell’importante momento del lavacro delle mani che precede il pasto e

ne intervalla le portate, la cui grande valenza simbolica è sottolineata

dall’impiego di metalli nobili o materiali pregiati come il cristallo. Essi vengono

offerti ai Gonzaga, allora neo Capitani del popolo, dai fiduciari, cancellieri

ed ufficiali del Comune ed il notaio ne riporta il peso, il costo e la provenienza.

Già dal 1221 a Firenze i frati domenicani della

farmacia conventuale di Santa Maria Novella, nella convinzione che i profumi

possano contrastare efficacemente il diffondersi di peste e sifilide, si

dedicano anche all’arte cosmetica. La prima evidenza di produzione delle acque

profumate risale al 1381 con l’Acqua di rose, venduta inizialmente come

disinfettante e la famosissima aqua di gilio.

Firenze, Via

della Scala 16, Antica Spezieria di S. M. Novella,

Sagrestia

dell’ex Cappella di San Niccolò, Passione di Cristo di Mariotto di Nardo di

Cione, XV secolo

L’Officina di Santa Maria Novella è la farmacia

storica più antica d'Europa ed uno degli esercizi commerciali più antichi in

assoluto: una delle stanze di maggior pregio dell'intero complesso

architettonico, è la Sagrestia, conosciuta anche come "Stanza delle

Acque", per essere stata fin dal XVII secolo il luogo in cui si

conservavano le acque distillate. I frati coltivavano le piante medicamentose (i semplici,

da cui deriva il nome del giardino dei Semplici) in un orto attiguo, distillavano erbe e fiori, preparavano

essenze, elisir, pomate, balsami. Il giardino dei

semplici riforniva principalmente la più vicina e gemella Farmacia di San Marco anch'essa fondata e gestita

dai frati domenicani

Le decadi della peste nera furono

particolarmente dure per le popolazioni afflitte: fu per questo motivo che i

frati domenicani distillarono come detto l'Acqua di Rose, acqua che al tempo

veniva utilizzata sia per sanificare gli ambienti che per la cura della

persona, assumendola anche insieme al vino o in pillole. Quando, nel 1533, una

giovanissima Caterina de’ Medici lascia Firenze per andare in sposa al futuro

re di Francia, vuole nel suo seguito – fra paggi, guardie e dame - anche un

profumiere. Si chiamava Renato Bianco, ed a Parigi divenne tanto famoso da

aprire una bottega di profumiere nella centralissima Pont Saint Michel per

la ricca aristocrazia, con il nome di René le Florentin. Si racconta che le

camere della regina ed il laboratorio del fiorentino - altrettanto abile nella

preparazione dei veleni - fossero connessi da un corridoio segreto; tutti

questi stratagemmi erano volti ad evitare qualunque rischio d’uscita dal

palazzo di quelle preziose ricette, come l’acqua profumata a base di essenze di

agrumi con una predominanza di bergamotto di Calabria.

Si narra che così sia nata l'Acqua di Santa Maria Novella o Acqua della

Regina. Originariamente chiamata "acqua antisterica", questa

specialità di Santa Maria Novella è una particolare miscela di principi

essenziali di sceltissime piante aromatiche quali la balsamite, la menta e la

cannella di Ceylon, conosciute per le loro proprietà benefiche e rinfrescanti.

La formula originale fu rielaborata nel 1614 dal frate Angiolo Marchissi.

Nel XIV secolo la

scienza del profumo e l’arte della preparazione del profumo, con l’espansione

dell’Islam penetra anche in Europa e si producono le acque profumate, come l’acqua damaschina, a base delle aulentissime

rose damascene.

Nella decima novella

dell’ottava giornata del “Decamerone”, Boccaccio immagina gli incontri

amorosi preceduti da bagni profumati: “E tratti dal paniere oricanni

d’ariento bellissimi e pieni qual d’acqua rosa, qual d’acqua di fior

d’aranci, qual d’acqua di fiori di gelsomino e qual d’acqua nanfa, tutti

costoro di queste acque spruzzano”.

Nanfa (o lanfa)

dall’arabo nafḥa (odore, profumo) è l’acqua profumata estratta

per distillazione dai fiori di arancio (se le arance erano amare il profumo era

più intenso): da 1000 chili di fiori recisi a mano si ricavava 1 litro di

quell’essenza denominata neroli, a partire dal ‘700, dal nome del feudo del

marito della nobile Marie Anne de La Trèmoille, principessa Orsini, che

cospargeva del profumo delle zagare tutti i suoi oggetti.

Uno dei primi profumi

moderni è stato creato nel 1370, su richiesta di Elisabetta, regina

d’Ungheria, ma l’acqua della regina d’Ungheria, miscuglio di essenze di

rosmarino, macerate nell’alcool, si è rivelato anche un rimedio eccezionale per

i reumatismi.

“A ffare odore: tò buona

acqua rosa e mòllatene le mani, di poi togli del fior di spigo e

fregatelo fra l’una mano e l’altra, ed è buono”. Si tratta

della ricetta del profumo di rose, scritta da

Leonardo, ben celata tra le righe del Codice Atlantico, un profumo di

rose e lavanda, che secondo lui dovevano essere sciolte insieme in un solo

gesto con mano sapiente. Sappiamo che Leonardo utilizzava molto i petali

dei fiori ma anche macinare tra loro i gambi delle piccole piante che

riteneva potessero dare la profumazione e tra queste troviamo i fiori di

arancio amaro, il gelsomino bianco e la lavanda.

Isabella d’Este chiedeva spesso ai suoi agenti di

procurarle le acque odorose e tale uso probabilmente non si limitava al momento

del banchetto ma era esteso all’aspersione degli ambienti di Corte per renderne

maggiormente tollerabili gli odori. Ordina “Voressimo che vedesti se in

Venetia se ritrovasse acqua de rose damaschine che fusse bona, et ci mandaste

per il primo burchio sei zucchette” ed ancora ad un altro ambasciatore “Siate

contento di far opera per farni havere una zucca di bona grandezza d’acqua

nanfa, et un’altra di acque di rose damaschine buona”, lamentando poi insofferente

“Siamo stata questi dì in expettatione delle acque di rose damaschine et

nanfa…et ci meravigliamo che non sia a quest’hora comparso niente” ed il

poveretto le rispondeva “Dico che questi profumieri non sanno che sia acqua

damaschina; e però io ne ho fatto comprare di tre sorte, acciò che la veda se

gli è cosa che la contenta”. Per placare i capricci di Isabella e

solleticare il suo edonismo le vien scritto da Roma “Ho combatuto cum quanti

perfumeri ha questa città et cum quante Signore ce sono, cusì Spagnole como

Italiane, che V.Ex. fa et adopera la piu excellente misura et compositione si

trovi al mondo”. Come si può notare, Isabella d'Este, che definiva sé

stessa “prima perfumera del mondo”, aveva un rinomato laboratorio di

profumeria, dove componeva personalmente varie miscele su una base di acqua di

rose (come la rosa damascena o la rosa rossa di maggio), oppure a base di acqua

nanfa di fiori di arancio. A queste acque, Isabella aggiungeva i più diversi

ingredienti provenienti dalle nostre zone e dai giardini rinascimentali come la

menta o la maggiorana, insieme ad altri componenti decisamente esotici come

l'ambra, il muschio indonesiano, il balsamo egiziano, l'incenso arabo e l'aloe

indiano.

Una serie di lettere risalenti al 1530 tratta della

commissione di alcuni pezzi di argenteria realizzati a Roma, su disegni di

Giulio Romano, per conto del cardinale Ercole Gonzaga e del fratello Ferrante

Gonzaga, entrambi figli della marchesa Isabella, allora residenti rispettivamente

a Mantova ed in Sicilia. Questo materiale documentario rivela la

complessità del mecenatismo a distanza e sottolinea l'importanza del ruolo

svolto dagli agenti diplomatici che fungono da intermediari

artistici. Questi ultimi erano tenuti a negoziare le molteplici esigenze

funzionali e rappresentative dei loro committenti ed a curare gli aspetti

pratici della commissione, assicurandosi che gli orafi fossero onesti e fedeli

alle invenzioni grafiche di Giulio, e che gli oggetti corrispondessero alle

aspettative dei loro committenti.

Oxford, disegno di Giulio Romano per Brocca a

forma di delfino

Nel fastoso e monumentale servizio da “credenza” del

cardinale Alessandro Farnese, prodotto a Castelli d’Abruzzo nel terzo quarto

del ‘500, troviamo due splendidi rinfrescatoi a navicella, oggi conservati

all’Ermitage ed al Museo Internazionale della ceramica a Faenza, capi d’opera

unici al mondo. Questi oggetti erano atti a contenere acqua fredda per tenere

in fresco bevande o per raccogliere l'acqua che si versava sulle mani, prima di accedere alla mensa.

Rinfrescatoio a

navicella con mascheroni di Alessandro Farnese, XVI sec.

Come ci narra Gabriele Bertazzolo nella sua “Breve

relazione dello sposalizio fatto dalla Serenissima Principessa Eleonora Gonzaga

con la Sacra Cesarea Maestà di Ferdinando II Imperatore”, la coppia tornando

al Palazzo dopo la cerimonia avvenuta ad Innsbruck il 2 febbraio 1622, si ferma

nella Sala grande per il banchetto, apparata oltre che con figure di zucchero –

argomento approfondito nell’articolo precedente - davanti al piatto dell'Imperatore, con due macchine:

una rappresenta una prospettiva di un giardino, l'altra una montagna con

piante, frutti e animali, da cui scaturiscono due fontane di acqua profumata.

Nel 1647 ci viene descritta la cena fatta tra il

Duca Alessandro della Mirandola nel passaggio che fece la Duchessa di Mantova Caterina

de’ Medici, in cui “fu servita Sua Altezza con salvietta bagnata in acqua di

gelsomino”, con tanto di ricetta.

Dunque nei convivi italiani rinascimentali le

acque nanfe, di rose, di limoni, di mirto e di muschio stazionano accanto alle

tavole o sono servite in baccine d’argento, affinché i commensali

possano servirsene ogniqualvolta lo desiderino. Nel 1601 il protonotario scrive

al Duca Vincenzo Gonzaga di avergli inviato da Genova “una cassetta di

quattro fraschi di acqua di cedro” precisando “et perché nissuno la

tocchi o la alteri in camino, mando la chiave di essa a Vostra Signoria

illustrissima con questa mia”.

Raccontano le cronache che a Reggio Emilia, sin

dal 1412, quando un editto del Consiglio degli Anziani ne autorizza la vendita

“dentro le mura” - sulla piazza maggiore - si diffuse l’uso dell’acqua d’orcio,

bevanda aromatizzata alla liquirizia e anice che veniva versata, così si dice,

nelle botteghe del centro come servizio per i clienti nelle giornate torride.

Probabile è la derivazione toscana, terra con la quale Reggio aveva fin dal

Medioevo importanti contatti commerciali: l’usanza appresa dai mercanti toscani

prevedeva di accattivarsi la clientela offrendo nel proprio negozio, gratis,

acqua nella quale erano posti in infusione erbe, contenuta in un orcio, da lì

acqua d’orcio o d’orzo. Presto si capì che la bevanda migliore era ottenuta con

l’infusione di liquirizia che procurava effetti rinfrescanti e tonici.

Poi non mancano le acque miracolose, per cui

essendo Francesco caduto malato nell’agosto del 1605, suo padre Vincenzo

Gonzaga si fa inviare da Assisi in piena notte “il corriero con cert’acqua

di un pozzo miracoloso per la febre del serenissimo principe nostro signore”.

Una volta ristabilitosi, il giovane invia alla madre Eleonora De’ Medici da

Maderno “dei frutti, ma dei fiori non gliene mando se non pochi, perché non

se ne può haver quantità, ond’ella non potrà farne far l’acqua come era suo

desiderio”.

Non mancano acque segrete alchemiche, come “l’acqua

forte che solve l’oro et l’argento”, precisando che “quale havuta che

sia vera la manderò a vostra altezza”.

Tra le acque salutifere quella di cui scrive a

Vincenzo Gonzaga nel 1610 il Duca di Modena Cesare D’Este, “soggiungendomi

che lo stomaco di vostra altezza, per esser grandemente offeso da fredda

intemperanza, produce nei budelli effetti ventosi”; Vincenzo Gonzaga

sguinzaglia così per procurarsi tale acqua di Carfignana (Garfagnana) Giovan

Battista Acquistapace, che lo rassicura su come si dovrà “adoperare ogni

dovuta diligenza acciochè sia condotta fedelmente et ben conditionata et

l’istesso sarà eseguito nel levarla d’il proprio fonte”.

Che l’acqua potesse essere pericolosa lo attesta una missiva inviata al

Duca Vincenzo Gonzaga sul finire del Cinquecento dalla corte cesarea di Praga,

riferendo di un episodio occorso all’imperatore Rodolfo II D’Asburgo: “….quattro

giorni sono, intorno a far pruova di certi fuochi artificiali et avendo in mano

un’ampolla d’acqua di vita, ne cadde un poco sopra della polvere ch’era dinanzi

alla maestà sua et essendo acqua di vita eccellentissima subito s’accese il

fuogo in quella polvere che andò alla volta della faccia di sua maestà, et vi

fu grandissimo pericolo delli occhi et di guastarsi tutta la faccia, però per

gratia di Dio non vi fu altro male che un poco di strinamento di barba et cigli

et offesa la pelle del volto in due luoghi, sì che se ne sta ritirata”.

Si narra che sul finire del secolo il venditore

ambulante Giovanni Paolo Feminis abbia inventato l’Aqua Mirabilis, una bevanda capace di guarire tutti i mali. Trasferitosi a Colonia,

iniziò a produrre e commerciare questa rinomata acqua profumata a base di oltre

20 essenze differenti: la base essenziale è il bergamotto, cui si aggiungono quella di limone, arancia, mandarino, limetta, cedro e pompelmo, inoltre può contenere olio di lavanda, neroli, rosmarino, timo, petitgrain, olio di gelsomino ed issopo. All'Aqua mirabilis venne dato il nome di Eau de

Cologne quando le truppe francesi nel 1800 entrarono in Colonia dagli

ufficiali, che stimavano molto quest'acqua profumata usandola come tonico e

profumo.

Nel 1900 poi, in occasione di un'esposizione organizzata dalla città

di Colonia, artisti come Klee, Macke e Kandinskij disegnarono

alcuni progetti per una nuova linea di confezioni ed al termine della rassegna

vennero scelti i disegni di Kandinskij.

Etichette: acqua, Gonzaga, mantova, visite guidate